Письменная позиция

по делу по запросу Главы Республики Ингушетия о проверке конституционности Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и Закона Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой»

Вступление.

Уважаемый Председатель Конституционного Суда РФ!

Уважаемые судьи Конституционного Суда, участники и присутствующие!

Сегодня рассматривается дело, связанное с особым случаем – возникшим и длящимся длительное время правовым состоянием в практике российского федеративного устройства и организации территории Российской Федерации, которое не предусмотрено Конституцией Российской Федерации, не соответствует действующей правовой системе, не имело аналогов в истории новой России и вряд ли возникнет в будущем.

Исключительностью случая, разумной целью прекратить его и привести вызываемые им правовые и иные состояния большого числа субъектов частных и публичных правоотношений, среди которых муниципальные образования и два субъекта РФ, в согласие с действующим российским публичным порядком было обусловлено применение органамигосударственной власти Чеченской Республики и Республики Ингушетия такой особой и специальной меры, как подписание рассматриваемого Соглашения, конституционно-правовая оценкакоторого, также потребует, на наш взгляд, применение нестандартных подходов.

1. Глава Республики Ингушетия Ю-Б.Б.Евкуровв соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации и статьёй 84 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» обратился в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и утвердившего его Закона Республики Ингушетия от 4 октября 2018 г. № 42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» (далее – Запрос).

Запрос принят к рассмотрению Конституционным Судом РФ.

Из Запроса усматривается, что основанием для обращения Главы Республики Ингушетия Ю-Б.Б.Евкурова с указанным Запросом является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой (далее – Соглашение), подписанное Главой Республики Ингушетия и Главой Чеченской Республики 26 сентября 2018 года в городе Магас.

В соответствии с пунктом 4 Соглашения оно утверждено Законом Чеченской Республики от 4 октября 2018 года № 45-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», который опубликован 4 октября 2018 года на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и вступил в силу с 15 октября 2018 года, и Законом Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года № 42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», который опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 5 октября 2018 года и вступил в силу с 16 октября 2018 года.

Правовым основанием для заключения Соглашения являются пункт 2 статьи 65 Конституции Республики Ингушетия, согласно которому Глава Республики Ингушетия представляет Республику Ингушетия в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, подписывает от имени Республики Ингушетия договоры и соглашения, и пункт 3 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия, согласно которому Глава Республики Ингушетия ведет переговоры и подписывает соглашения от имени Республики Ингушетия.

Постановлением Конституционного СудаРеспублики Ингушетия от 30 октября 2018 года №19-П (далее – Постановление № 19-П) по делу о проверке конституционности Закона Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» в связи с запросом депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия Закон Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» признан не соответствующим Конституции Республики Ингушетия, ее статьям 4,11, 103 (часть 2) и 111, а также по порядку принятия.

В результате принятия Постановления Конституционного Суда Республики Ингушетия от 30 октября 2018 года № 19-П ставится под сомнения реализация пункта 5 Соглашения, которым для органов власти подписавших его сторон устанавливается обязанность в течение трех месяцев со дня вступления в силу Соглашения в установленном порядке привести свои законодательные акты, устанавливающие границы муниципальных образований, в соответствие с Соглашением.

1. Представляемый мной Глава Чеченской Республики Р.А.Кадыров солидарен с Главой Республики Ингушетия Ю-Б.Б.Евкуровым в данном вопросе и поддерживает правовую позицию, изложенную в Запросе, по следующим основаниям.

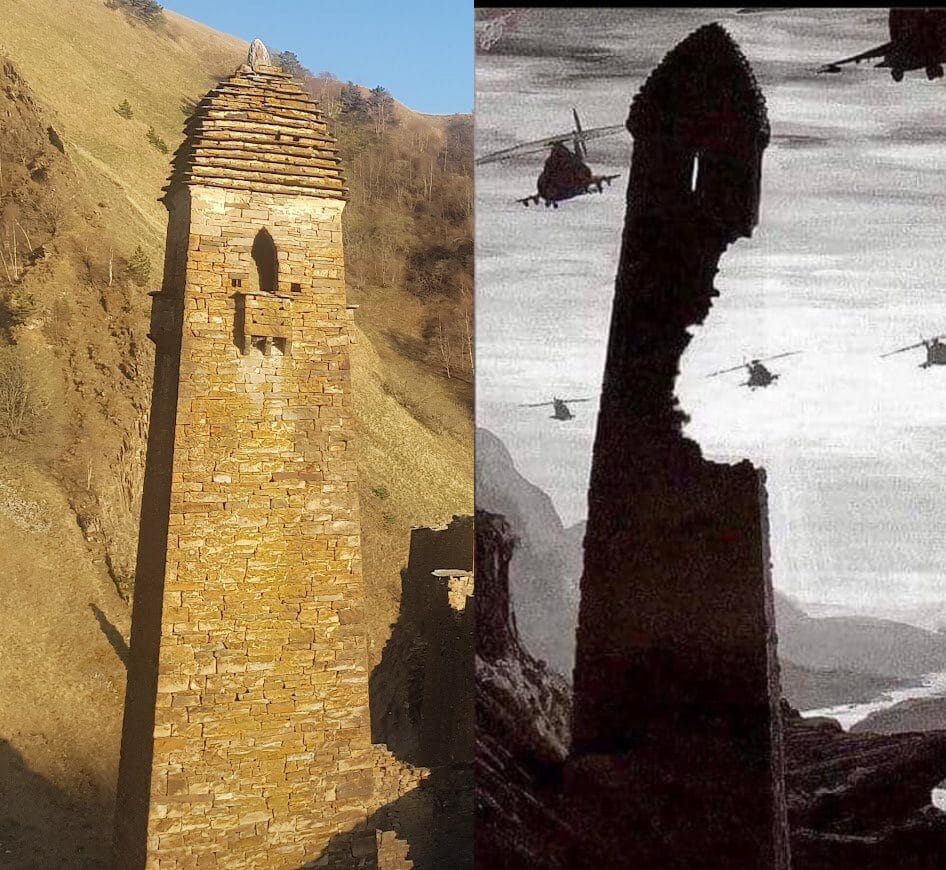

Как известно, в наследство от советской эпохи Российской Федерации досталось большое количество территориальных споров, вызванных национально-территориальным принципом государственного устройства и административного деления СССР и многочисленными территориальными преобразованиями и размежеваниями, выражавшимися в неоднократном изменении административных границ, репрессиями и депортациями в отношении некоторых народов СССР.

Отсутствие установленных границ и законодательно закрепленных правил их установления негативно сказывались на жизнедеятельности Чеченской Республики и Республики Ингушетия как субъектов РФ, поскольку этот фактор порождал сложные проблемы на разных уровнях публичного управления, обеспечения правопорядка, способствовал возникновении и развитию состояния взаимного недоверия между двумя братскими народами и общественностью двух республик, и, более того, таил в себе потенциальную угрозу предъявления взаимных территориальных требований и возникновения межэтнических конфликтов.

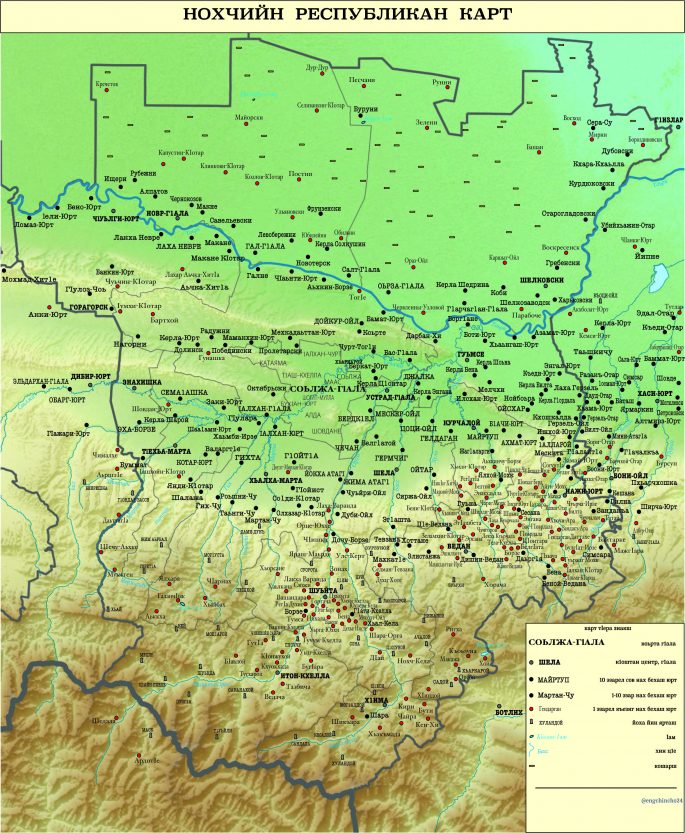

Вопрос необходимости установления административной границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой встал в результате преобразования Чечено-Ингушской Республики в два самостоятельных государственно-правовых образования – Республики Ингушетия и Чеченской Республики Законом Российской Федерации от 4 июня 1992 года № 2927-I «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации» (далее – Закон РФ № 2927-I).

Статьей 2 Закона РФ № 2927-I в целях его реализации государственной комиссии, образованной Правительством Российской Федерации, поручалось осуществить подготовку правовых и организационных мероприятий по государственно-территориальному разграничению и решить иные вопросы, связанные с образованием Республики Ингушетия.

Решение всех спорных вопросов предполагалось осуществить в соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации. Статьей 4 Закона РФ № 2927-I для решения вопросов, связанных с образованием Ингушской Республики, устанавливался переходный период до марта 1994 года. Однако ни в указанный период, ни в последующем данный Закон не был реализован.

Вместе с тем, с принятием Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, установившей порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации с их взаимного согласия, механизм определения административной границы Чеченской Республики и Республики Ингушетия, в общих чертах предусмотренный Законом РФ № 2927-I, фактически перестал действовать в условиях отсутствия в правовом поле норм, с достаточной степенью конкретности и определенности юридического содержания предусматривающих правовой механизм установления границы между субъектами Российской Федерации.

Таким образом, практический отказ федеральных органов государственной власти от осуществления мероприятий по государственно-территориальному разграничению и решению иных вопросов, связанных с преобразованием Чечено-Ингушской Республики в отдельные самостоятельные субъекты РФ, привело к тому, что данные республики так и не стали юридически до конца «оформленными» субъектами РФ, поскольку не имели между собой административную границу, наличие которой является формообразующим признаком субъекта РФ.

За прошедшие 26 лет не были приняты достаточные меры по решению вопросов, связанных с согласованием и установлением границы между этими двумя субъектами РФ. При этом предпринятые в разные периоды органами государственной власти двух республик односторонние или совместные действия также не увенчались подготовкой, подписанием и утверждением соглашения об установлении границы между ними. Вызываемые неурегулированностью административной границы проблемы каждая из двух республик решала исходя из политических, экономических и иных условий, в которых они существовали, действуя часто, вопреки принятым правилам и обычаям управления, в одностороннем порядке.

За тот же период поведение органов государственной власти Чеченской Республики и Республики Ингушетия, а также общественности двух республик диктовалось важными политическими и иными условиями, в которых они существовали.

Как известно, Чеченская Республика длительное время фактически находилась вне правового поля Российской Федерации. На долю населения республики в результате безвластия, беззакония и прошедших военных действий выпали громадные трудности и лишения. Эти же факторы оказали крайнее отрицательное и сдерживающее влияние в целом и на поступательное социальное, экономическое, культурное и иное развитие Чеченской Республики наравне с другими субъектами Российской Федерации. В крайне тяжелых условиях, едва позволявших обеспечивать самые простые потребности для выживания населения, в качестве первоочередных задач перед институтами власти республики стояли решение вопросов по созданиюэлементарных условий для его жизнедеятельности, осуществление сложной и многогранной работы по налаживанию общественного покоя и лада в расколотом обществе.

Таким образом, с самого начала возникновения проблемы и до последнего времени, пока на территории Чеченской Республики не были решены задачи по обеспечению достижения общественно-политическими, экономическими, социально-культурными, правовыми и иными состояниями, а также состоянием по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, уровня зрелости этих состояний в других субъектах Российской Федерации у чеченской стороны не было ни юридических, ни фактических возможностей вступить в активный диалог с федеральным центром и органами власти вновь образованной Республики Ингушетия по поводу решения данной проблемы и продвигать решение вопроса по государственно-территориальному разграничению с Республикой Ингушетия.

Здесь следует отметить и то, что принимая во внимание братские отношения и этническое родство чеченцев и ингушей, органы государственной власти Чеченской Республики, политические элиты и общественность республики на протяжении более чем 20 лет, прошедших с момента образования Республики Ингушетия, неукоснительно следовали требованиям разумной справедливости и не предпринимали односторонние действия по вопросам фактического и юридического определения административной границы республики и границ районов, смежных с республикой Ингушетия.

Напротив, на протяжении этого же периода органы государственной власти Республики Ингушетия и ингушская общественность предпринимали и предпринимают попытки одностороннего отторжения земель Сунженского района Чеченской Республики в состав Республики Ингушетия.

Для наглядности сказанного хотелось бы привести примеры из практики государственного управления.

Так, кадастровое деление субъектов РФ с созданием и определением местоположения кадастровых округов, в том числе кадастровых округов по регионам 06 и 20, на основе которых в 2009 году Республика Ингушетия без согласования с Чеченской Республикой установила границы и создала муниципальные образования на традиционных территориях 7 административно-территориальных единиц, официально входивших в состав Чеченской Автономной области на момент его объединения с Ингушской Автономной областью в 1934 году, было произведено Приказом Росземкадастра от 14 мая 2001 года № П/89 «О кадастровом делении территории Российской Федерации». В свою очередь, на территории Чеченской Республики территориальный орган федерального органа исполнительной власти по осуществлению и ведению кадастрового учета, как и некоторые другие органы специальной компетенции, на тот период фактически не осуществлял и не мог осуществлять параллельно с Республикой Ингушетия и на взаимосогласованных условиях кадастровое деление территории Чеченской Республики, так как не имел в своем штате компетентных специалистов и лишь формально осуществлял свои полномочия, не имея ни позиции, ни сил повлиять на определение местоположения смежных кадастровых округов. В условиях все еще нестабильной общественно-политической ситуации кадастровое деление территории Чеченской Республики было выполнено в 2006 году, а формирование при этом кадастровых кварталов в ее западной части фактически осуществлялось по внешним контурам границ кадастровых кварталов, сформированных в 2001 году в ходе кадастрового деления Республики Ингушетия.

С принятием Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в РФ началось формирование местного самоуправления. Им определяются, в том числе и территориальные принципы организации местного самоуправления. Пунктом 1 части 1 статьи 85 Федерального закона № 131 органам государственной власти субъектов РФпредписывалось до 1 марта 2005 года в соответствии с требованиями указанного Федерального закона установить границы муниципальных образований.

Реализовать Федеральный закон № 131-ФЗ в Республике Ингушетия и Чеченской Республике не представлялось возможным в связи с отсутствием административной границы между республиками после преобразования Чечено-Ингушской Республики Законом РФ от 10.12.1992 № 4071-I «О внесении изменений в статью 71 Конституции (Основного Закона) Российской Федерации – России».

В целях обеспечения реализации гарантий местного самоуправления на территориях Республики Ингушетия и Чеченской Республики в соответствии с Конституцией РФ был принят Федеральный закон от 24.11.2008 № 207-ФЗ «О мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике» (далее – Федеральный закон № 207-ФЗ), которым был установлен особый порядок определения территорий и границ муниципальных образований в двух республиках.

Этим Федеральным законом в целях организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике органам государственной власти двух республик предписывалось своими законами до 1 марта 2009 года (за довольно короткий срок) определить территории и установить границы образуемых на их территории муниципальных образований.

Как можно заметить, учитывая отсутствие установленной границы между двумя субъектами Федеральный закон от 24.11.

2008 № 207-ФЗ, в отличие от базового Федерального закона № 131-ФЗ, содержал в отношении органов государственной власти двух республик требование не об определении территории муниципальных образований на всей территории этих субъектов РФ, а лишь требование определить территории и установить границы образуемых на их территории муниципальных образований.

Чеченская Республика справедливо полагала и при определении территорий и создании муниципальных образований исходила из того, что данный Федеральный закон позволяет ограничиться созданием муниципальных образований и определением их территорий лишь на основе традиционных территорий административно-территориальных единиц Чеченской Республики, которые не расположены по смежеству с бесспорно относящимися к Республике Ингушетия административно-территориальными единицами.

Таким образом, ввиду отсутствия определенности о пространственных пределах Чеченской Республики, в которых надо было определить территории и создавать муниципальные образования, Чеченская Республика была вынуждена прибегнуть к определению неполного перечня вновь создаваемых на ее территории муниципальных образований и отказу в утверждении принимаемым законом границы Сунженского муниципального района Чеченской Республики, расположенной по смежеству с Республикой Ингушетия.

Так, статья 4 Закона Чеченской Республики от 13 февраля 2009 года № 6-РЗ «Об образовании муниципального образования Сунженский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения» гласила, что «установление границ Сунженского муниципального района и целесообразность образования в его составе муниципальных образований, кроме Серноводского и Ассиновского сельских поселений, будут определены на основе соглашения между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия, утвержденного в соответствии с Конституцией Российской Федерации».

Таким образом, Чеченской Республикой не были образованы муниципальные образования на традиционных территориях административно-территориальных единиц – станиц Слепцовской, Троицкой, Карабулакской, Нестеровской, Вознесенской, сел Акки-Юрт и Чемульга, которые Постановлением Президиума ВЦИК от 4 февраля 1929 года «Об упразднении Сунженского округа Северо-Кавказского края» (собрание узаконений, 1929. № 15. Ст. 70) были включены в состав Чеченской Автономной области и находились в ее составе и юрисдикции к моменту объединения в 1934 году Чеченской и Ингушской автономных областей в Чечено-Ингушскую автономную область.

Несмотря на то, что аналогичный Закон Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 года № 5-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского, городского поселения, муниципального района и городского округа» и образовал на этих спорных территориях муниципальные поселения, в своей 4 статье, тем не менее, также провозгласил, что данный Закон не регулирует вопросы определения границ Республики Ингушетия с другими субъектами Российской Федерации.

Учитывая, что в последнее время неурегулированность вопроса установления границ между Республикой Ингушетией и Чеченской Республикой дополнительно ко всему стала приводить к взаимным претензиям и спорам со стороны хозяйствующих субъектов двух республик по вопросам землепользования, упрекам со стороны общественности республик в адрес властей, которые отрицательно сказываясь на общественно-политической жизни республик могли в перспективе привести к ухудшению межнациональных отношений и к межнациональному конфликту, Глава Республики Ингушетия Ю-Б.Евкуров и Глава Чеченской Республики Р.Кадыров, приняли решение разрешить сложившуюся ситуацию в рамкахимеющихся у них как у высших должностных лиц субъектов РФ полномочий.

Правовым основанием для заключения Соглашения явились:

- часть 4 статьи 76 Конституции Российской Федерации, согласно которой вне пределов ведения РФ, совместного ведения РФ и субъектов РФ последние осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов;

- подпункт «а» пункта 7 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому высшее должностное лицо субъекта РФ представляет субъект РФ в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, при этом вправе подписывать договоры и соглашения от имени субъекта РФ;

- аналогичного содержания пункт 2 статьи 65, пункт 3 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия и пункт 1 части 2 статьи 68 Конституции Чеченской Республики.

При этом Главы двух республик исходили из того, что в действующем федеральном законодательстве отсутствуют правовые нормы, определяющие порядок установления границ субъектов РФ, либо указывающие на то, каким правовым актом ранее эти границы были установлены. Между тем, наличие границы между субъектами РФ является необходимым элементом, в отсутствие которого невозможна эффективная организация публичного управления во многих сферах и решение других вопросов. И даже в случае возникновения необходимости разрешения вопросов, связанных с изменением границ между субъектами Российской Федерации в соответствии с нормами Конституции РФ, безусловно, встанет вопрос об «исходных» (ранее установленных) границах.

Для понимания характера и масштаба вызванных отсутствием границы проблем в сфере публичного управления и эффективного решения других вопросов, позвольте привести несколько примеров из практики.

1) Нерешенность вопроса установления административной границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия до сих пор не позволяет Росстату включить административно-территориальные единицы этих двух субъектов в Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) под постоянными кодами. В целях создания условий обеспечения бюджетного процесса, сбора и обработки статистических данных для них сформированы территориальные разделы в структуре временных кодов ОКАТО (письмо заместителя руководителя Росстата А.Л.Кевеш от 14.12.05 № АК-01-22/3525, письмо заместителя руководителя Росстата И.Д.Масакова от 14.10.2014 № ИМ-01-5/4180-70). Сегодня Чеченская Республика и Республика Ингушетия являются единственными субъектами РФ, административно-территориальным единицам которых присвоены временные коды для внесения в ОКАТО, которые не публикуются в общедоступных источниках опубликования и иного распространения сведений из данного классификатора. - 2) На позициях об отсутствии как установленной, границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия, руководствовалось в практике создания и функционирования системы управления лесами Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).

Так, в ответ на обращение ФГУ «Государственный природный заповедник «Эрзи», созданного на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 года № 992 с включением в его состав земель лесного фонда в Сунженском и Джейрахском районах Республики Ингушетия, о даче согласия на расширение территории указанного заповедника за счет включения в него земель Бамутского участкового лесничества Ассиновского лесничества Чеченской Республики, созданного приказом Рослесхоза от 03.09.

2008 № 242 «Об определении количества лесничеств на территории Чеченской Республики и установлении их границ», на которые имеются полученные данным лесничеством в установленном порядке свидетельства о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельные участки земель лесного фонда в Сунженском районе Чеченской Республики, но часть земель лесного фонда которого, в результате указанного кадастрового деления в 2001 году, оказалась в пределах кадастрового округа «Республика Ингушетия – 06», Рослесхоз дал отрицательный ответ. В письме заместителя руководителя Рослесхоза В.Ф.Чикалюк от 17.12.2010 № ВЧ-06-47/9095 в адрес руководства названного заповедника поясняется, что действующая на территории двух республик система управления лесами создана на основе материалов лесоустройства 1982 года. Протоколом от 29 апреля 2009 года по результатам совместного совещания в Департаменте Рослесхоза по Южному Федеральному округу, прошедшего при участии органов управления в сфере лесного хозяйства субъектов РФ по Южному Федеральному округу, рекомендовано до установления границы между двумя республиками границы лесничеств Чеченской Республики и Республики Ингушетия оставить без изменения.

3) В собственности Чеченской Республики и в хозяйственном ведении Минавтодора Чеченской Республики числятся автомобильные дороги, проходящие, начальный или конечный пункты которых расположены в пределах кадастрового округа «Республика Ингушетия-06». Каждый случай проведения Минавтодором Чеченской Республики работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог, особенно в незаселенной горно-лесистой местности, в соответствии с планом мероприятий государственной программы Чеченской Республики по содержанию и развитию автомобильного дорожного хозяйства, чрезвычайно болезненно воспринимается общественностью и активистами соседней республики. - 4) Аналогичная картина наблюдается и по поводу землепользования сельскохозяйственных предприятий Чеченской Республики, которые являются титульными землепользователями сельскохозяйственных земель с момента их создания в 70-80 гг. прошлого столетия, часть которых, иногда с нарушением правил севооборота и структур земель, определенных в сформированных профильными землеустроительными институтами еще ранее внутрихозяйственных картах земель, оказалась в2001 году пределах кадастрового округа «Республика Ингушетия-06».

Принимая во внимание перечисленные и другие фактические обстоятельства, неопределенные правовые состояния субъектов и правовые режимы объектов управления, не достаточную правовую регламентацию порядка установления границ между субъектами РФ, Главы Чеченской Республики и Республики Ингушетия в правовой форме, в которой действующее федеральное законодательство и законодательство этих республик допускают решение данного вопроса, заключили Соглашение.

1.По своей правовой природе Соглашение является нормативным, поскольку устанавливает правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные соглашением. Являясь источником права, Соглашение затрагивает права и обязанности каждого, кто находится на территории субъекта Российской Федерации, и оказывает непосредственное влияние на иные правоотношения (например, налоговые, жилищные и т.д.).

Несмотря на то, что по своей правовой природе Соглашение как правовой институт близок к предусмотренному в конституционном право России правовому институту соглашение об изменении границ, по нашему глубокому убеждению, между ними есть очень существенная разница, заключающаяся в том, что соглашение об установлении границы между субъектами Российской Федерации «создает» границу (линиюраздела между территориями субъектов РФ), а соглашение об изменении границ изменяет ранее «созданную» границу.

Поскольку вопрос установления границ между субъектами РФ не включен в предмет исключительного ведения РФ либо в предмет совместного ведения РФ и ее субъектов, стороны при заключении Соглашения исходили из предусмотренного частью 4 статьи 6 Конституции РФ права субъектов РФ самостоятельно определять круг нормативного правового регулирования субъектов РФ.

При этом сторонами учитывалось, чтособственное нормативное правовое регулирование по данному вопросу должно отвечать установленным Конституцией Российской Федерации нормам и принципам, а также соответствовать федеральным законам.

Заключенное Соглашение не противоречитнормам Конституции Российской Федерации о федеративном устройстве Российской Федерации(ч. 1 ст. 65, п. «б» ст. 71) а, наоборот, дооформляя в правовом плане два ее субъекта путем установления разграничения их территорий, доводит федеративное устройство Российской Федерации до своего логического завершения.

Что касается Постановления Конституционного Суда Республики Ингушетия №19-П, то считаем, что при его принятии Конституционный Суд Республики Ингушетия нарушил требования, предъявляемые к разрешению вопроса о конституционности закона о ратификации договора, вступившего в силу.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, сформулированной в определении от 2 июля 2013 года № 1055-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности Федерального закона «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года», при разрешении вопроса о конституционности закона о ратификации договора не может не затрагиваться и вопрос о конституционности самого договора, в частности уже вступившего в силу: конституционно-правовая оценка закона о ратификации вступившего в силу договора, как правило, невозможна в отрыве от самого договора, проверка же конституционности такого закона по порядку принятия также не может быть осуществлена без учета его прямой нормативной связи с соответствующим договором. Кроме того, оценка конституционности закона о ратификации вступившего в силу договора предполагает и решение вопроса о действительности выраженного посредством данного закона согласия на обязательность соответствующего договора.

Таким образом, Конституционный Суд Республики Ингушетия рассмотрел вопрос о конституционности Закона Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» без рассмотрения о конституционности вступившего в силу Соглашения.

Кроме того, принятием и рассмотрениемзапроса депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия о конституционности Закона Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» Конституционным Судом Республики превышены полномочия, поскольку в соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации и корреспондирующих ему положений подпункта «в» пункта 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», устанавливающих, что в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В соответствии с указанными нормами Конституции РФ и ФКЗ от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» дело по запросу депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия о конституционности Закона Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» подлежало рассмотрению в Конституционном Суде РФ, а не в Конституционном Суде Республики Ингушетия.

Вместе с тем, несмотря на то, что Соглашение не являлось предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики Ингушетия, вПостановлении № 19-П указано, что оно без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия.

В данном случае Конституционный Суд Республики Ингушетия необоснованно вышел запределы требований, изложенных в запросе депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия. Более того, в названном Постановлении Конституционный Суд необоснованно указывает на обязательность утверждения Соглашения об установлении границы результатами референдума, тогда как требование об обязательности утверждения результатами референдума относится только к соглашениям или договорам об изменении границ. Как указано выше, предметом Соглашения является не изменение границы двух республик и созданных в них муниципальных образований, а установление границы между двумя субъектами РФ.

В этой связи хотелось бы отметить несостоятельность доводов, приведенных в письменных позициях участвующих в деле лиц и их представителей, что

- фактически граница между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой установлена принятыми в 2009 году законами этих республик об образовании муниципальных образований и что эти границы устоялись;

- подписывая Соглашение его стороны во избежание соблюдения требований Конституции и регионального законодательства о выявлении мнения населения подменили легальное и обозначающее фактическую сторону предмета Соглашения понятие «изменение границы» не имеющим правового содержания и не предусмотренным нормативными правовыми актами понятием «установление границы».

Однако, высказанный здесь тезис об отсутствии в правовом поле Российской Федерации категории «установление границы субъекта Российской Федерации», не выдерживает критики. Так, Распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 2444-р утвержден Комплексный план мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами РФ, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания.

В раздел Комплексного плана «III. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами РФ включены мероприятия под позициями 14 и 16 со следующими наименованиями и ожидаемыми результатами:

«14. Анализ сведений о границах между субъектами Российской Федерации, внесенных в государственный кадастр недвижимости», ожидаемый результат – «Определение субъектов РФ, для которых требуется установление и (или) изменение границ (внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)»;

«16. Обеспечение установления (изменения) границ между субъектами РФ в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при необходимости)», ожидаемый результат – «Установление (изменение) границ субъектов Российской Федерации».

Важное пояснение в наименовании мероприятия 16 об установлении границ «при необходимости» касалось, прежде всего, Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Таким образом, факт отсутствия границы между двумя республиками для Правительства РФ был очевиден и, утверждая мероприятие по определению и утверждению границ между субъектами РФ, оно действовало с учетом реальной потребности практики.

Ранее мной была высказана также позиция Росстата и Рослесхоза, которые в практике управления также руководствуются подходом об отсутствии между двумя республиками установленной границы.

Далее. Наглядными примерами подхода законодателя к правовым институтам «согласие субъекта РФ» и «выявление мнения населения»при изменении границ публично-правовых образований как к условиям и требованиям, не имеющим абсолютный характер, являются следующие нормативные положения: - части 3 статьи 10 Федерального закона № 131-ФЗ, согласно которому при изменении границ между субъектами РФ требования статей 12 и 13данного Федерального закона, регламентирующие,в том числе, процедуру выявления мнения населения при изменении границ муниципальных образований, не применяются. В этом случае изменение границ муниципальных образований, преобразование муниципальных образований, их упразднение, связанные с изменением границ между субъектами Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном законами субъектов РФ.

- находящиеся в системной нормативной взаимосвязи положения части 3 статьи 67 Конституции Российской Федерации и абзаца первого статьи 2, части 1 статьи 5 Закона РФ от 1 апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации», из которых следует, что согласие субъекта РФ на изменение ее границы требуется только при изменении границы между субъектами РФ. Изменение же границы субъекта РФ, совпадающей с линией прохождениягосударственной границы РФ, осуществляется международными договорами РФ, федеральными законами без учета согласия субъекта РФ.

На наш взгляд, подобное исключение из общего принципа о необходимости получения согласия субъекта РФ или выявления мнения населения муниципального образования при изменении границ соответствующих публично-правовых образований оправданно с учетом характеристики надлежащего конституционно-правового режима понятий «государственная граница РФ», «граница субъекта РФ» и «граница муниципального образования», а также места и соотношения этих понятий и обозначаемых ими явлений в соответствующих системах федеративного устройства Российской Федерации и организации ее территории, функционирования местного самоуправления в РФ, организованного в пределах территории каждого субъекта РФ.

Характеризуя составные элементы правовых режимов государственной границы РФ и границ ее субъектов, как их назначение и соотношение (иерархия), порядок установления, которые имеют значение при рассмотрении настоящего дела, на наш взгляд следует придерживаться правового подхода о первичности и приоритете этих элементов правового режима государственной границы РФ.

Так, суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию (часть 1 статьи 4 Конституции РФ). Территория субъекта РФ, пределы которой обозначены ее границей, включаются в территорию РФ (часть 1 статьи 67 Конституции РФ). Следовательно, изменение государственной границы РФ, прохождение которой совпадает с границей ее субъекта, одновременно приводит к изменению границы соответствующего субъекта РФ без получения его согласия и учета мнения ее населения, даже если получение такого согласия и выявление мнения населения предусмотрено в Конституциях (уставах) и (или) законах субъектов РФ. Более того, органы государственной власти субъекта РФ, граница которой изменена изменением государственной границы, обязаны будут внести соответствующие изменения в законы и другие нормативные правовые акты, в той или иной мере регулирующие прохождение границы данного субъекта.

Аналогичным образом следует определять и соотношение сходных элементов правового режима границы субъекта РФ и границ созданных на ее территории муниципальных образований.

Согласно части 1 статьи 131 Конституции РФ, части 1 статьи 10, пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ местное самоуправление осуществляется на всей территории РФ в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах. При этом территория субъекта РФразграничивается между поселениями и городскими округами, за исключением территории с низкой плотностью сельского населения.

Из данных положений следует, что важнейшим требованием и принципом территориальной организации системы местного самоуправления в РФ является муниципально-территориальное устройство в пределах территории субъекта РФ с учетом исторических и иных местных традиций, пространственные пределы которого ограничены границами соответствующего субъекта РФ.

Таким образом, граница муниципального образования, проходящая по одной линии с границей субъекта РФ, вторична и производна от границы субъекта РФ.

Практическое значение данных нормативных положений с учетом практики субъектов РФ по созданию муниципальных поселений и муниципальных районов на территориях сложившегося на момент организации местного самоуправления административно-территориального устройства и сформированных на их основе правовых подходов состоит в том, что до утверждения определения линии прохождения границы между двумя смежными субъектами РФсоздание на основе традиционных территорийприграничных административно-территориальных единиц низового уровня, таких как села и сельсоветы, муниципальных образований было невозможно, так как в этом случае невозможно выполнить предписание Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ об утверждении границ вновь создаваемых муниципальных образований в пределах территории субъекта РФ.

В определении от 01.12.2005 № 365-О «По запросу Парламента Республики Северная Осетия – Алания о проверке соответствия Конституции Российской Федерации положений статей 3 и 6 Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» Конституционный Суд РФ указал, что Конституция РФ не исключает возможность изменения границ между субъектами Российской Федерации при обязательном соблюдении статьи 71 Конституции Российской Федерации, а также при условии взаимного согласия соответствующих субъектов Российской Федерации, волеизъявление которых по этому вопросу основывается на решении, принятом либо населением субъекта Российской Федерации (референдум), либо законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации или полученном в результате сочетания обоих способов.

Учитывая, что правовой механизм установления границы между субъектами РФ отсутствует и Соглашением устанавливается граница между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а не изменяется, то учет мнения населения соответствующих территорий по аналогии может быть выражен решением законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

При этом в соответствии с постановлениями Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1995 года № 16-П, от 1 февраля 1996 года № 3-П, из которых следует, что по смыслу ст. 72, 76 (ч. 2) и 77 (ч. 1) Конституции РФ отсутствие соответствующего федерального закона, регулирующего определенные правоотношения по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, само по себе не препятствует субъекту (субъектам) Российской Федерации принять собственный нормативный акт, что вытекает из природы совместной компетенции. А в постановлении от 30 апреля 1997 года № 7-П Конституционный Суд РФ даже установил наличие конституционной обязанности у законодателя субъекта Российской Федерации своевременно осуществлять собственное правовое регулирование.

Таким образом, Республика Ингушетия и Чеченская Республика по законодательно неурегулированному вопросу об установлении границ между субъектами Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ, Конституцией Республики Ингушетия и Конституцией Чеченской Республики, с соблюдением государственных интересов Российской Федерации, Республики Ингушетия и Чеченской Республики заключили соответствующее Соглашение об установлении границы и своими законами утвердили его.

Более того, в условиях отсутствия нормативного правового регулирования порядка подписания соглашений об установлении границы между субъектами Российской Федерации мы даже допускали отсутствие правовой необходимости в совершении процедуры утверждения подписанного Главами Чеченской и Ингушской республик соглашения Парламентами обоих республик, но прибегли к этой процедуре для повышения правового режима и авторитета соглашения, поскольку положительное отношение законодательного органа соответствующего субъекта Российской Федерации к подобному соглашению представляет собой одну из предусмотренных публичным порядком форм выражения мнения населения такого субъекта Российской Федерации.

Учитывая, что Соглашение было заключено для юридического оформления территориального разграничения между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в целях завершения строительства и укрепления российского федерализма, недопущения эскалации территориальных требований и возникновения межэтнических конфликтов, прошу Суд в соответствии с пунктом 1 статьи 87 Федеральный конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» принять по делу решение о признании Соглашения между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой «Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» и утвердившего его Закона Республики Ингушетия от 4 октября 2018 г. № 42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» соответствующимиКонституции Российской Федерации.

Представитель

Главы Чеченской Республики Г.Э.Берсункаев